La stella Michelin

è un incubo? Chiudono troppi ristoranti:

serve un sistema

più trasparente

La chiusura di 18 stellati e il declassamento di altri 16 locali in due anni accendono i riflettori su un sistema che molti chef definiscono insostenibile. Tra costi, stress e regole opache, è ora di riscrivere le regole del fine dining. Serve un nuovo modello a partire dall'Unesco

direttore

Inumeri sono impietosi: tra il 2023 e il 2024 avevano chiuso ben 18 ristoranti stellati in Italia, una vera ecatombe per l’alta ristorazione nazionale. La guida Michelin 2025, inoltre, ha sancito anche la perdita della stella per altri 16 locali, certificando una stagione di cambiamenti, compensata in parte da nuove stelle. Quello che appare è uno scenario di crisi non solo economica, ma identitaria: più che una congiuntura negativa, sembra una programmata selezione “alla francese” della ristorazione di fascia alta. Il tutto in uno scenario che, dopo la crisi del Covid, registra la non sostenibilità di un certo modello di ristorazione.

I numeri dell’ecatombe

Come abbiamo già più volte indicato, fra novembre 2023 e novembre 2024 avevano chiuso i battenti 18 ristoranti stellati, con motivazioni che spaziano dall’abbandono della professione da parte degli chef, alla ricerca di nuove strategie, e in alcuni casi a improvvisi stop dovuti a mancanza di personale, costi insostenibili ed energie psicofisiche.

Tra i più noti: “Viva” di Viviana Varese a Milano, “Bianca sul Lago” di Emanuele Petrosino a Oggiono (Lc), “Cannavacciuolo Cafè e Bistrot” a Novara, “Locanda Tamerici” di Ameglia (Sp), “Dal Corsaro” di Cagliari, “Somu” di Baja Sardinia (Ss) e svariati altri dal Piemonte alla Sardegna. Ottenere la stella è il sogno di ogni chef, ma mantenerla spesso si rivela il vero incubo: costi di gestione fuori controllo, aspettative sempre più alte, carenza di personale adeguato.

Quando la stella diventa una condanna

Quest’anno si era aperto col caso emblematico di “Bros’” a Lecce: Floriano Pellegrino e Isabella Potì avevano comunicato la “pausa creativa” e la chiusura della storica sede, preparandosi a un rilancio con un format più vicino ai propri ideali gastronomici. La motivazione? Il peso insostenibile degli standard Michelin che trasforma i ristoranti in prigioni dorate per gli chef. Analoga la scelta di Accursio Craparo a Modica (Rg): addio al gourmet iper-formale, sì a una ristorazione accessibile e sostenibile.

Le dichiarazioni degli chef sottolineano tutte la pressione psicologica e i sacrifici personali richiesti dalla Guida, al punto che l’obiettivo non è più acquisire la stella quanto forse “uscire dal sistema”. Certo il discorso non va generalizzato, ma è indubbio che siamo di fronte a segnali che sono più di un campanello di allarme: non è tanto il modello dell’alta cucina o del fine dining in sé ad essere in crisi, quanto il peso di ottenere e mantenere una stella che si trascina dietro attese e obblighi.

Il prezzo psicologico e il costo economico della mancanza di trasparenza

Gli chef lamentano: la stella fa aumentare i costi di personale, consulenze, materiali, location e forniture di qualità; ma nella realtà, il prezzo pagato è molto superiore ai benefici concreti. Mentre la guida continua a distribuire stelle come coriandoli, la realtà è che mantenere una stella costa più di quello che rende. Tra costi energetici, mancanza di personale qualificato e aspettative impossibili da soddisfare, molti chef preferiscono tornare alla normalità.

Mancano in assoluto regole trasparenti per assegnazione o perdita delle stelle: spesso la rossa sembra puntare solo sul “rumore” che crea a toglierle o darle, ma non dà mai spiegazioni. Il turnover e il rischio retrocessioni o chiusure accelerano così l’ansia da prestazione e spingono la categoria verso l’esaurimento. Proprio la mancanza di motivazioni per dare o togliere è l'aspetto più deteriore del sistema delle guide in genere (non solo della Michelin) perché non aiuta in alcun modo il sistema che resta in balia di quelli che a volte sembrano autentici capricci dei curatori.

L’unica via, per molti, è ripensare il proprio modello e tornare a una cucina più “umana”, meno soggetta a diktat di perfezione e a margini di errore zero. L’importante è non rinunciare ad un’offerta di qualità che, spesso, si accompagna - per fortuna - all’abbandono di esasperate ricerche di abbinamenti e alla rivalutazione di piatti meno elaborati o tradizionali, realizzati con tecniche contemporanee rispettose di salute e senza sprechi.

Non tutte le chiusure sono ovviamente “colpa” della Michelin, visto il contesto generale pesantemente penalizzante (aumenti di costi fissi, concorrenza del fast food, calo del potere d’acquisto, mancanza di ricambio generazionale nel mestiere). Anzi, va detto al contrario che alcune stelle, proprio perché causano attenzione mediatica, possono ancora oggi salvare o rilanciare territori e destinazioni minori, ed essere di stimolo per la crescita di tante nuove realtà.

La provocazione: la Michelin arricchisce solo se stessa?

I numeri dell’ultimo biennio fanno peraltro riflettere sul ruolo e la sostenibilità del “sistema stella”: la Guida cresce come autorità ed entrate, mentre i ristoranti rischiano la chiusura per seguire regole spesso poco adattabili al contesto reale. Sempre più voci nel settore si domandano se valga veramente la pena di inseguire un premio così effimero, rischiando la bancarotta o la crisi personale.

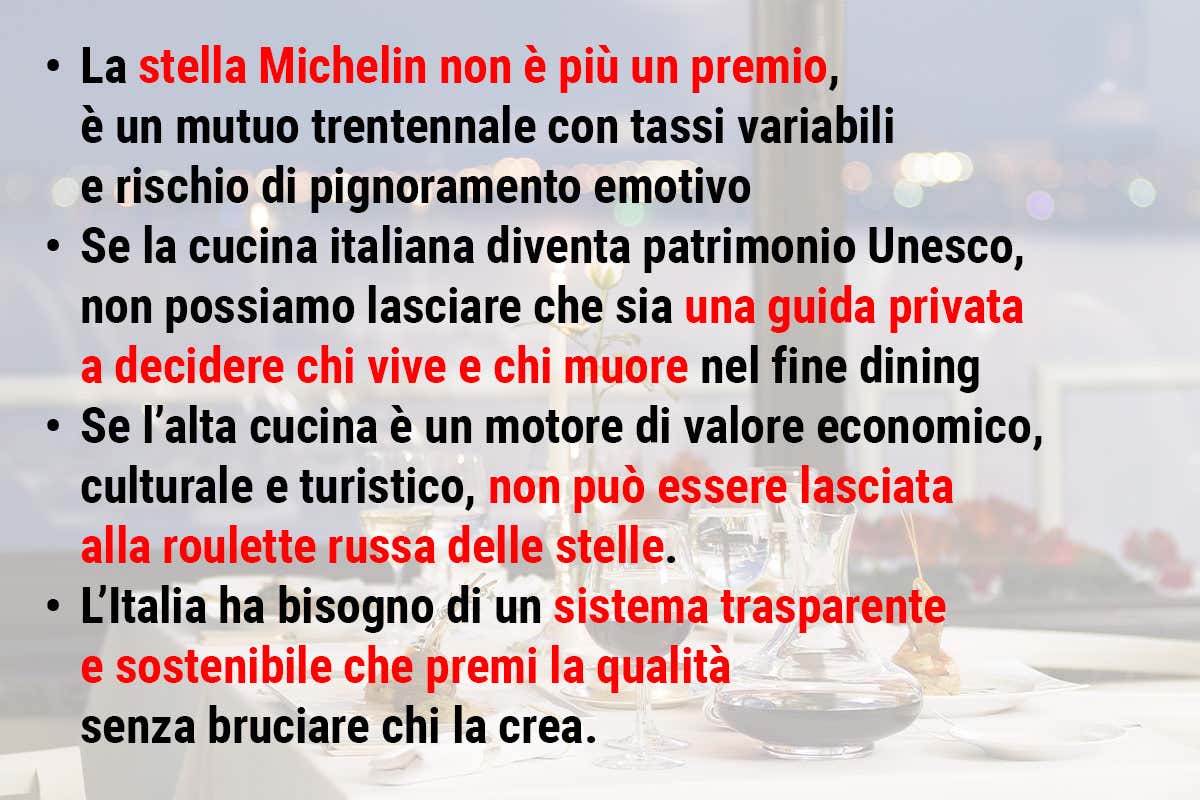

La guida Michelin è diventata un sistema piramidale che arricchisce solo se stesso, mentre distrugge chi cerca di rispettarne i diktat. Forse è arrivato il momento di chiedersi se il gioco vale ancora la candela. La stella non è più un premio, è un mutuo trentennale con tassi variabili e rischio di pignoramento emotivo.

La chiusura di ristoranti gourmet è una perdita per tutti

Le chiusure stellate non sono peraltro solo il termometro della crisi, ma rischiano di essere un acceleratore di cambiamento che impoverisce l’offerta, colpisce l’economia di filiera e può spingere la ristorazione italiana fuori dalla leadership internazionale, se non si troveranno nuovi modelli sostenibili di eccellenza. Servono in pratica nuovi parametri di tutela della qualità a tavola che non siano quelli di Michelin o, peggio di TripAdvisor e The Fork.

L’impatto della chiusura dei ristoranti di fascia alta, con solo stellati, sull’economia ristorativa italiana è fra l’altro significativo e si manifesta su più livelli sui quali vale la pena di riflettere. C’è ad esempio un effetto domino su tutta la filiera visto che un locale gourmet di solito genera lavoro e valore non solo per sé, ma anche per fornitori di eccellenza (produttori agricoli, artigiani del food, vignaioli), aziende di servizi, agenzie di comunicazione e turismo di fascia alta. E in questa logica ogni chiusura implica la perdita di reddito per decine di microimprese del territorio, tagliando le gambe a filiere costruite su qualità e selezione.

Filiera, turismo e formazione: il danno è collettivo

C’è poi una riduzione dell’attrattività turistica oggi trainata dal food e “anche” da locali di alta cucina, asset strategico per molte regioni italiane. Il calo di ristoranti stellati potrebbe rendere alcune destinazioni meno appetibili per turisti internazionali e buongustai in cerca di esperienze esclusive, con riflessi negativi su hotel, tour, eventi e incoming luxury. Non dimentichiamo infatti che nelle zone turistiche la maggior parte dei clienti degli stellati sono stranieri, e non a caso la Michelin mette in campo in Francia un migliaio di ristoranti stellati più dell’Italia per cercare di attrarre turisti che altrimenti premierebbero ancora di più l’Italia.

Nella situazione di profondo cambiamento della ristorazione italiana, alle prese con una forte crescita dei modelli di fast food che tendono a sostituire quella di tipo famigliare (l’ossatura della nostra offerta nazionale), i ristoranti d’eccellenza offrono posti di lavoro specializzati e ben retribuiti, sia in cucina sia in sala. La chiusura riduce la domanda di personale qualificato e la possibilità per i giovani di formarsi in contesti di altissimo livello. E a cascata potrebbe venire meno anche l’indotto di formazione, consulenze, eventi e collaborazioni che ruotano intorno agli stellati.

Meno stelle porta a meno ricerca e investimenti

Ultimo punto su cui riflettere è che, se non si riesce a trovare un sistema che garantisca l’eccellenza, al di là della stella o meno, c’è il rischio che meno ristoranti riconosciuti come tali portino a meno investimenti in ricerca gastronomica, sperimentazione, innovazione dei format e delle tecniche. La contrazione del segmento premium può in pratica generare un appiattimento dell’offerta, rischiando di minare la reputazione dell’Italia nel gotha dell’alta cucina mondiale.

L’opportunità dell’Unesco

Per ovviare ai rischi indicati occorre puntare su una strategia che punti con decisione a valorizzare il prossimo riconoscimento del valore culturale della Cucina italiana da parte dell’Unesco. Si tratta dell’unico caso al mondo che premia un intero sistema e non solo alimenti o lavorazioni. È chiaro che l’Unesco è un valore che riguarda tutta la ristorazione in tutte le sue fasce della piramide (dalla trattoria al tristellato), ma proprio questo riconoscimento deve essere il nuovo simbolo di riconoscimento della nostra cucina in tutto il mondo.

Trovare il modo di certificare che in un ristorante, di fine dining si trova l’Italia a tavola è la sfida che devo cogliere le nostre istituzioni. E non certo per provinciali o sovranisti, ma gestire al meglio un’opportunità per fare business in tutto il mondo. Il tutto senza dimenticare che in una strategia nazionale seria dobbiamo poter considerare anche la tutela Unesco della lavorazione della pizza che a tutti gli effetti è ormai da tempo il piatto più noto della nostra cucina.

Serve un nuovo modello, oltre la Michelin

Serve in pratica un sistema italiano di valutazione indipendente, trasparente e inclusivo, che metta al centro non il marketing di una guida ma la sostenibilità del modello. In questa prospettiva forse è giunto davvero il momento di chiedersi se il gioco delle stelle valga ancora la candela. O se non sia più saggio riscrivere le regole, per restituire dignità e futuro alla ristorazione italiana, superando la lotteria di chi “vince o muore” in nome della Michelin. Se la cucina italiana è candidata a patrimonio Unesco, allora deve essere tutelata come tale: non possiamo lasciare il destino dei nostri migliori ristoranti a una guida privata che decide chi sale e chi scende senza spiegazioni. È ora di smettere di giocare alla roulette russa delle stelle e di restituire dignità a un mestiere che, più che brillare, oggi rischia di bruciare.

Nessun commento:

Posta un commento